Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Plataforma de vecinos y asociaciones

Fray Plácido de Belicena fue un misionero capuchino nacido en esta pedanía de Vegas del Genil en 1624. Su figura, casi olvidada, representa uno de los vínculos más profundos entre nuestra tierra y la historia de América. Mártir en Venezuela y testigo de un oscuro episodio de represión colonial, su vida merece ser recuperada y contada con orgullo desde Belicena.

Belicena, por aquel entonces una pequeña aldea de labradores del Reino de Granada, vio nacer en el año 1624 a Bartolomé Gregorio Sánchez Cabrera, hijo de Bartolomé Sánchez de Hinojosa y María Calancha. Aquel niño, criado entre olivos, acequias y oraciones, ingresaría en 1644 en el Convento de los Capuchinos de Granada, donde tomó el hábito bajo el nombre de Fray Plácido de Belicena.

Veinte años más tarde, sería elegido para una misión evangélica de enorme trascendencia: viajar a la provincia de Caracas, en el actual territorio de Venezuela, para fundar pueblos de misión entre los pueblos indígenas de los llanos. Allí encontró su destino… y su martirio.

En 1665, tras una primera etapa en San Francisco del Pao, Fray Plácido fundó el poblado misional de Paraima, donde organizó la vida de más de 400 indígenas guamonteyes. Les enseñó a cultivar, les proporcionó herramientas, ropa y alimento, y construyó con ellos una iglesia y una escuela de doctrina.

Sin embargo, apenas un año después, el 30 de mayo de 1666, un grupo sublevado de indígenas lo asesinó brutalmente en la capilla. Fue golpeado con hachas, lanzas y cuchillos, las mismas herramientas que les había dado, mientras oraba solo. Su cuerpo fue arrastrado por el suelo, con intención de hacerlo desaparecer en el río, pero, según los relatos, se volvió tan pesado que no pudieron moverlo. A los dos días, su cuerpo fue hallado incorrupto y fue enterrado con veneración en San Francisco del Pao.

Tras su muerte, el gobernador colonial respondió con una violenta redada. Más de 160 indígenas, hombres, mujeres y niños, fueron capturados y enviados a Caracas para ser vendidos como esclavos, sin distinción ni juicio. Fray Pedro de Berja —superior de las misiones— denunció estos hechos en una carta al Consejo de Indias:

“Dejó de buscar a los culpables y cogió mucha cantidad de inocentes de diferentes naciones… Parece que no pretenden más que dejar la tierra sin moradores”.

Esta denuncia supuso una de las pocas voces disidentes dentro de la estructura colonial frente a la política genocida que se estaba aplicando bajo pretexto religioso.

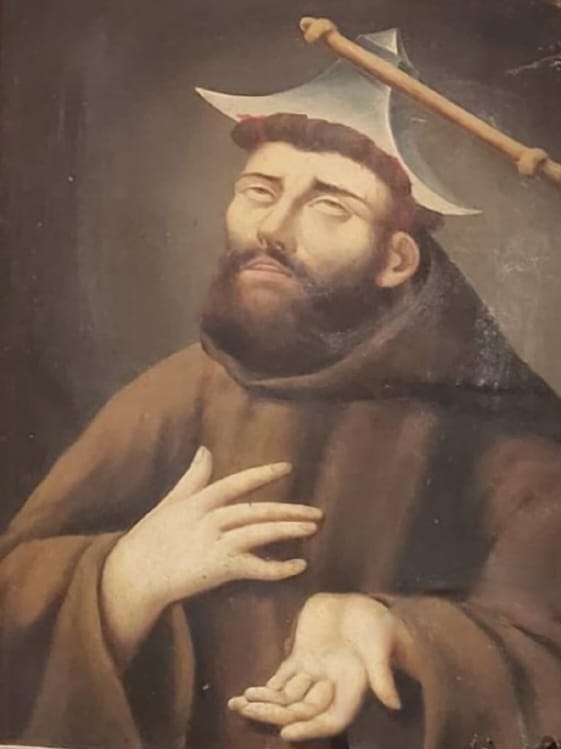

La huella de Fray Plácido no se borró. En la iglesia de San Sebastián de Belicena se conserva un antiguo cuadro de estilo barroco que lo representa con hábito capuchino, acompañado del siguiente texto:

“V.P.F. Plácido de Belicena, fervoroso Predicador de esta provincia Capuchina. Su celo le llevó de Misionero Apostólico a Caracas, donde fue martirizado por aquellos indios el 30 de julio de 1666. Dios glorificó a su Siervo con muchos milagros obrados por su intercesión. Se halla este cuadro en el nombre de Bartolomé Gregorio Sánchez Cabrera el día 25 de marzo de 1825, en el lugar de su nacimiento. Belicena, folio 35.”

La mención a “milagros obrados por su intercesión” indica que su figura fue objeto de veneración popular, aunque nunca fue canonizado oficialmente.

Actualmente, una calle de Belicena lleva su nombre, recordando a este vecino universal que entregó su vida a una misión espiritual más allá del mar. Fray Plácido fue un símbolo de fe, entrega, y también testigo de las contradicciones más profundas de la colonización: entre la evangelización y el exterminio, entre la caridad cristiana y la violencia del poder.

Fray Plácido de Belicena representa una figura única en la historia local: un hombre nacido en nuestra tierra que murió en América por su fe, en medio de uno de los episodios más trágicos de la colonización. Su historia no es solo religiosa o misional: es una ventana a la memoria compartida entre Andalucía y Venezuela, entre los llanos de Cojedes y la Vega de Granada.

Recuperar su legado no es solo un acto de justicia histórica: es también un ejercicio de identidad para un pueblo que, como Belicena, sabe que su pasado es más grande de lo que a veces imagina.